项目地址:新疆省阿勒泰市

项目名称:阿勒泰总体城市设计及重点地区风貌设计

设计单位:上海复旦规划建筑设计研究院

作家李娟在散文集《我的阿勒泰》中通过一双天真的眼眸,细腻地描绘了当地景色:

“天天出去玩,奔跑一阵,停下来回头张望一阵。世界为什么这么大?站在山顶上往下看,整条河谷开阔通达,河流一束一束地闪着光,在河谷最深处密集地流淌。草原是绿的,沼泽是更绿一些的绿,高处的森林则是蓝一样的绿。”

阿勒泰自然风景

高山、森林、草地、河谷、湖泊、岩画……这处位于新疆维吾尔自治区最北部的边陲城市,拥有许多独特的风貌与景致。

2016年8月,复旦设计院项目组对阿勒泰城市现状开启深入调查与研究,2018年3月形成完整的总体城市设计内容体系,并于2018年11月通过专家评审验收,自治区各级领导与专家工作组对项目最终成果的科学性与专业性给予了高度认同。

该项目荣获2019年度自治区优秀城乡规划设计奖二等奖,2019年度全国优秀城市规划设计奖三等奖。

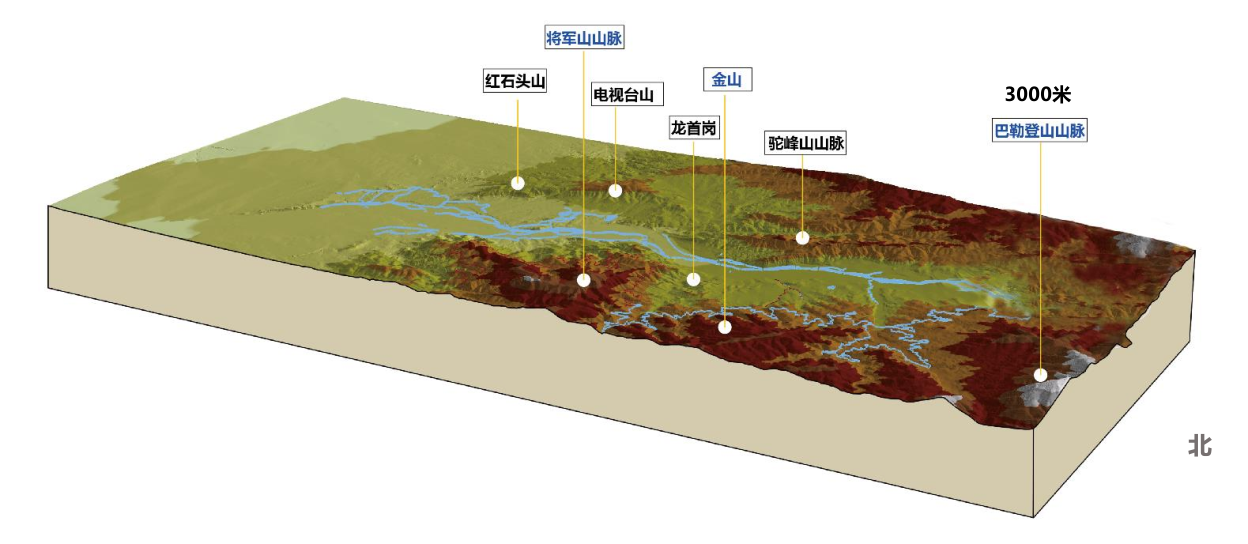

一水穿城,两山相映

“如此高的大山,山的另一面居然只是一处垂直不过十几米的缓坡。草地碧绿厚实,底端连着一条没有水流的山谷,对面又是一座更高的浑圆的山坡。山谷里艳艳地开着红色和粉红色的花。”(《我的阿勒泰》)

山麓,是阿勒泰地区鲜明的地貌特征。

山体地形GIS分析

项目组调研航拍照片

项目设计范围与《阿勒泰市城市总体规划(2012-2030)》中心城区的范围一致,城区正位于山谷之中,两侧为连绵的山丘,克兰河带着欢快的叮咚水鸣声贯穿其间,河中有树,植被茂盛,石块杂陈。在地貌的影响下,城市形态呈南北带型发展,山水相依,北高南低。

克兰河调研照片

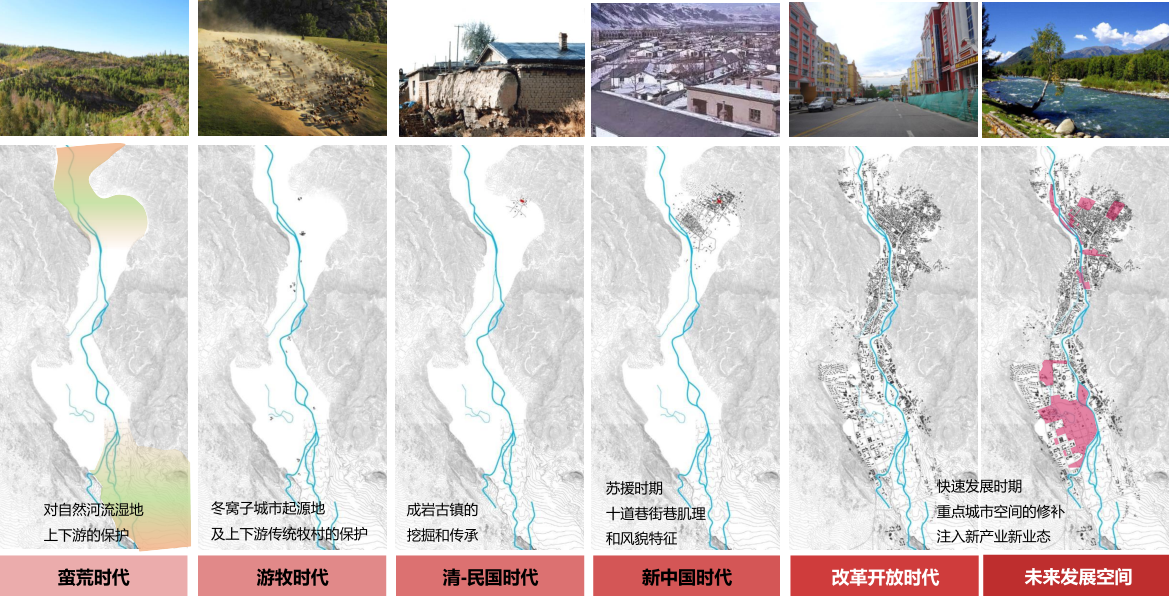

1871年(清同治十年),一位贡嘎扎勒根活佛经朝廷同意,带领僧俗民众在这里建立被称为千佛寺的喇嘛庙,此后逐渐形成稳定的人口驻留,进而有了村落、城邦。1875年(光绪元年),光绪帝为千佛寺赐名“承化寺”,1906年,清政府在此成立政府机构,设阿尔泰地区治所。

城市空间形态演进图

阿勒泰“因寺建城”,经过一百多年发展,形成了城镇空间肌理富有特色的老城区,包括苏联援建的十道巷子历史街区、 1950年代至 2000 年建设的区域。路网密集,适宜人行,城市与山体关系较为和谐。

然而,城市建设仍有许多遗憾之处。2000 年以后,城市发展较快,建设了不少百米高层建筑,尤其是克兰河边老城区“冒”出的一些百米高层住宅,使得山体与城市的关系变得局促。城市的特色要素如山、水、城、史没有充分地体现出来,存在“依山不融山、拥水不近水、建路不见巷、有貌不入画、筑城不旺城、载史不留史”的问题。

2017年7月,阿勒泰市列入国家住建部第二批城市设计试点城市,是新疆维吾尔自治区唯一的试点城市。

在推进城市设计试点工作中,项目组结合阿勒泰的本土资源优势,从城市品质、城市特色、城市文脉等多方面入手,努力走出一条体现时代特征、彰显地域特色的城市发展道路,塑造山城相望、陆水相融、文化交织、充满活力的整体城市格局,呈现边疆冰雪城市,彰显“泛阿勒泰”的城市风貌特色。

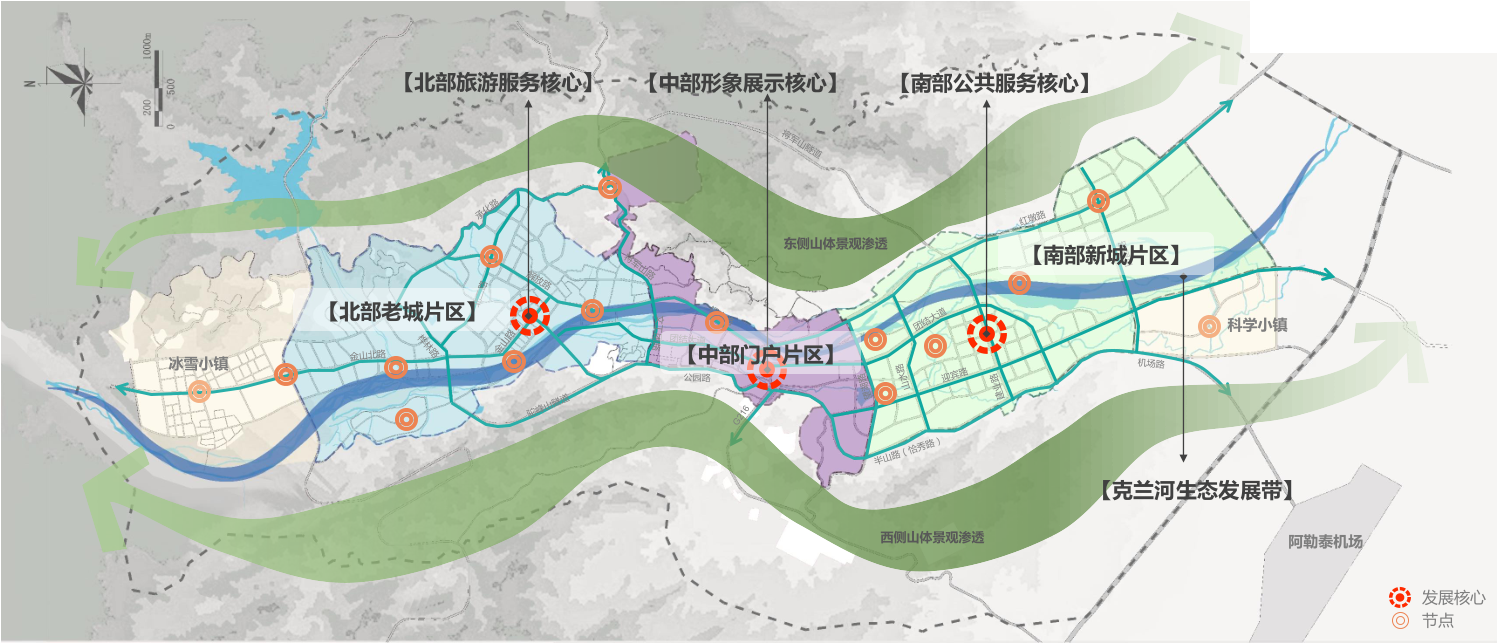

一条银河润三城

在有机更新、分区治理的策略基础上,规划以山水、景观、道路以及功能节点联动片区发展,形成“一条银河润三城,一带三核三片多节点”的总体空间结构。

城市总体空间结构

沿着克兰河生态发展带,片区与节点依次展开。三核为北部旅游服务核心、中部形象展示核心、南部公共服务核心;三片分别为北部老成片区、中部门户片区、南部新城片区;多点则包括标志点和门户节点。

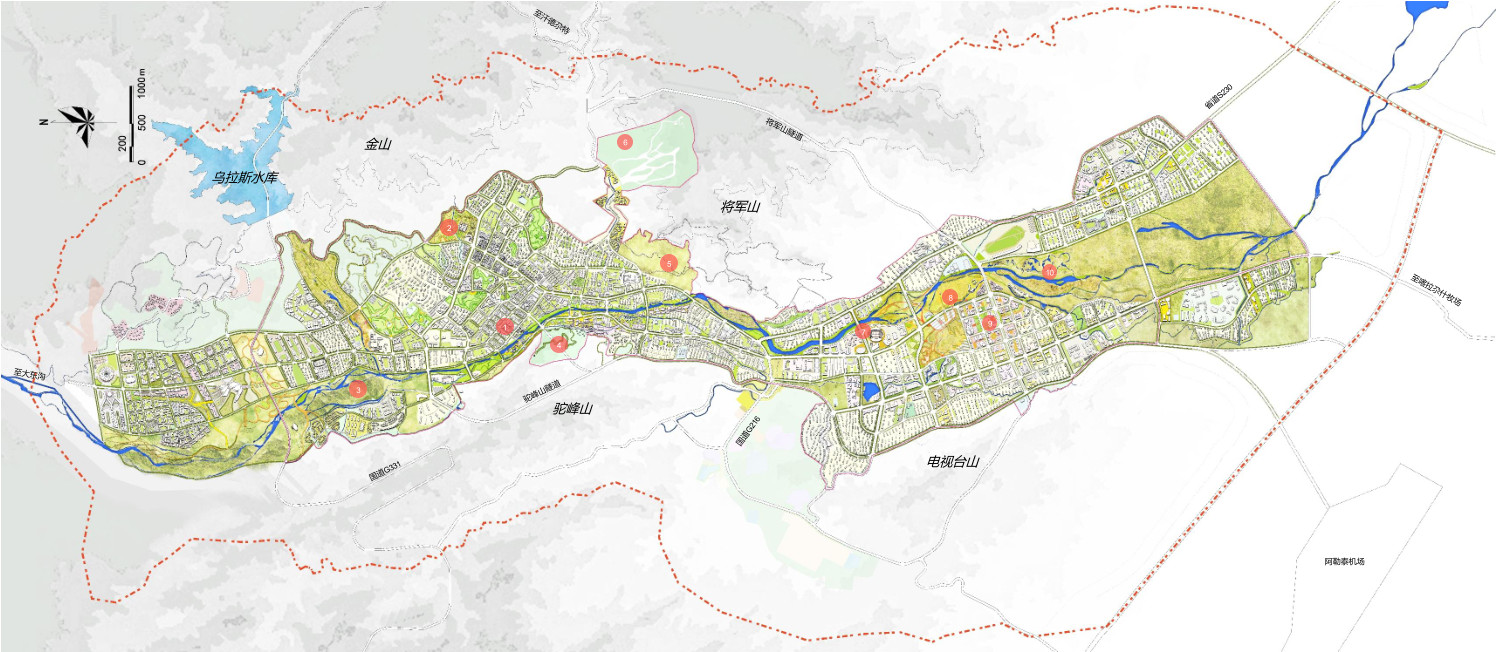

规划总平面图

将“北绿、中空、南活”作为城市未来空间组织的主要思想,针对城市、乡镇、乡村、郊野不同空间特征,运用城市精明增长、城郊有机生长、乡村特色发展等策略。强化“城·镇·村·野”的城市风貌梯度,表达城市向自然过渡的空间意向,明晰阿勒泰的城市风貌特征。

天际轮廓线

阿勒泰城市轮廓规划图

对“依山不融山、拥水不近水、建路不见巷、有貌不入画、筑城不旺城、载史不留史”六大阿勒泰城市发展实际问题,通过合理塑造山体风貌体系、营造快慢相宜的城市水景、恢复城市历史风貌、凸显十道巷子的空间特色、引入旅游服务产业等手段,针对性地解决。

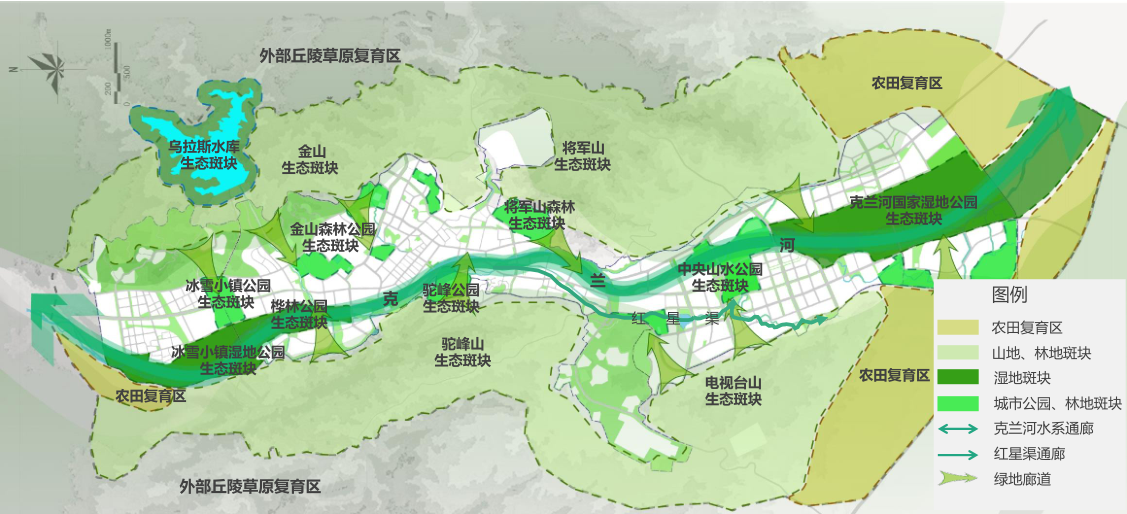

首先,通过保护山水骨架、控制虚实层次、加强空间渗透,构建城市生态景观空间格局。遵循山城融合的理念,创新性地运用山体风貌体系这一分类。控制城市景观廊道,加强城市与两侧山体的联系;引导城市眺望系统,凸显迎山接山的地区特色。

总体生态框架

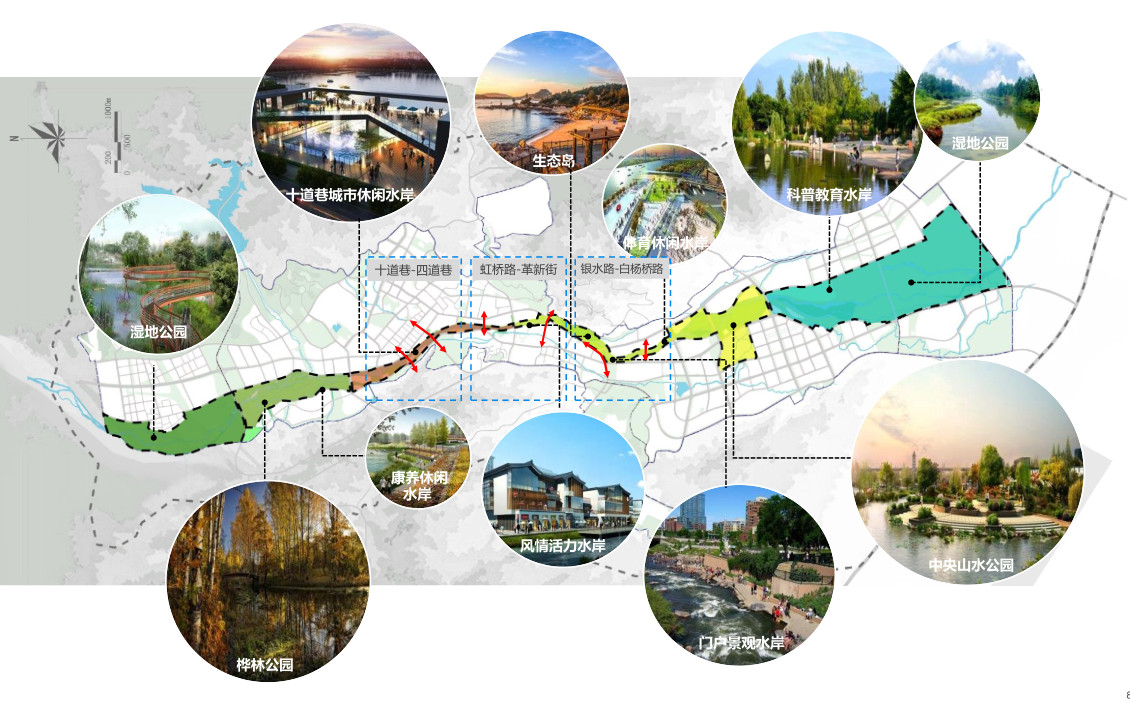

同时,利用克兰河与各渠快慢相宜的水系特征,形成休闲活动无缝衔接的城市风景带。快水刚毅,能展示个性鲜明的城市形象,慢水柔情,体现减速的城市慢生活。“快水· 慢水”协调发展,分段重点打造,城市水景将更具活力。

滨水驳岸空间系统

其次,对阿勒泰单一的城市风貌、缺失的街区场所感以及不足的公共活力空间,运用合理的建设开发强度和空间密度,积极拓展公共空间。增加城市广场、公园绿地、街道空间等微型开敞空间。开展公共微空间城市设计,打造人性化场所。

景观轴线结构

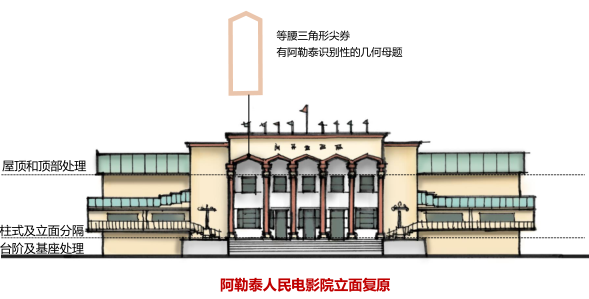

溯源历史,梳理“先寺后城”的城市起源,结合史实资料,复建承化寺,营造历史风格文化街区;整治十道巷子,再现苏联援建时期建筑风貌,复原阿勒泰辉煌时期的城市历史风貌。

创新性地将克兰河作为叙事线索,串联传统与现代两大核心点,融合多民族文化,还原阿勒泰原真朴素的生活方式,营造历史与现实相交汇的独特韵味。

老城风貌区空间规划结构

老城风貌区鸟瞰图

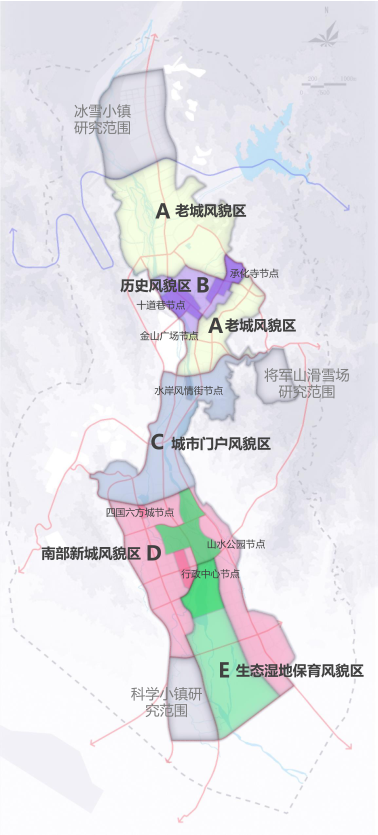

依据城市各个区段的风貌特点,将其划分为:老城风貌区、历史风貌区、生活风貌区、生态休闲风貌区、门户风貌区、新城风貌区、科教风貌区以及生态湿地风貌区八大城市风貌区。

南部新城风貌区鸟瞰图

通过考究各个风貌区的现状建筑风格特色、空间肌理格局及本土元素色彩,从城市建筑风格、城市色彩、植株风格、灯光策略等四个方面进行城市风貌的控制和引导,以提升城市的空间品质。

城市风貌分区

钩沉的风景

勾勒出整体风貌的轮廓后,项目对重点片区进行了更为精细的雕镂。

十道巷子作为阿勒泰苏援式街区,是阿勒泰几代人集体记忆的综合载体,它的设计布局合理,特色突出,是设计师在当时的技术条件下的杰作,既能解决城市居住需求,又巧妙地化解了河谷地形的不利条件。

苏援式建筑

在此基础上,项目组保留了十道巷子现有街区的肌理与街巷空间尺度,采用针灸式的改造方式,打造具有浓厚历史意蕴的风貌街区。

位于老城区北部的成岩古镇,正是百年前承化寺所在地,是阿勒泰最早的城市起源地,城市环寺而建,因寺而兴,清代有“先修承化寺,后固阿山城”之说。然而在时间侵蚀下,曾经的成岩古镇早已面目全非,遗址现状破败凋敝,难以寻觅往昔踪迹。

承化寺遗址公园效果图

因此,项目组对成岩古镇提出几点改造建议:

依据现有的承化寺以及成岩古镇与八大会馆的原址,划定其为阿勒泰承化寺历史文化街区;承化寺的街区空间格局和建筑原有的立面、色彩,采用藏汉相融风格;承化寺历史文化街区的建筑高度不高于18米;整体格局与整个城市的风貌肌理统一;对街区原有工业企业,有计划地进行搬迁。

成岩古镇历史风貌街区效果图

老城风貌区总平面图

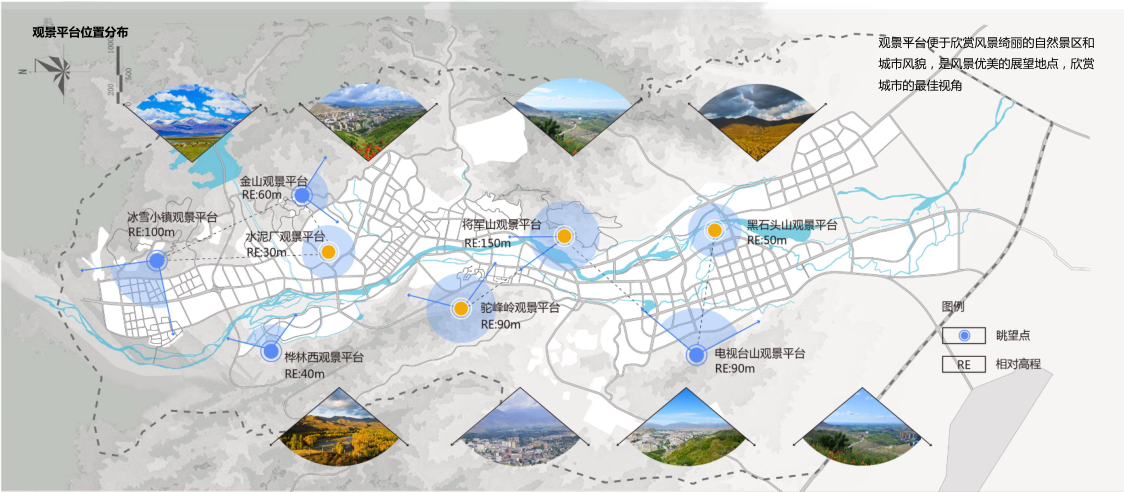

结合山体特征、市民活动方式与城市性质,项目组将登山远眺作为城市特色进行开发经营。既能为居民提供日常运动场所,也可成为旅游特色,令游客登山望水、观山赏城,一览城市远远近近雪山、谷地、城区的无边光景。

城市眺望系统

结语

目前,在阿勒泰总体城市设计成果指导下,规划得到有序推进,正逐步实施。

沿克兰河的绿道与桦林公园已建成开放,克兰河畔风情街人头攒动,热闹欣荣。城区建筑在修缮提升后,风貌大为改善。

拉斯特小镇鸟瞰图

成岩古镇“龙首龟背”的记忆得到再塑,寺庙与公园将为游客找寻建城之始的盛况;十道巷子与承化寺等重点片区的详细设计编制工作正有序开展;拉斯特冰雪小镇通过策划与规划,进入全面设计与实施,成为目前阿勒泰市重点建设工程。

阿勒泰新生的风景,将由生活在此间的居民与远道而来的游客继续记录。

拉斯特小镇田园民宿效果图

【 推荐新闻 】

-

复旦设计中标黄山市黄山风景区生态环境保护专项规划

-

复旦设计联合体中标厦门市夜景照明专项规划(2025-2035)

-

复旦设计中标临沂商城转型发展“十五五”规划

-

上海空间规划中标江苏省锡山高级中学未来教育中心新建工程设计

-

复旦设计中标上海市核心区域、重要区域及重要单体建(构)筑物景观照明方案论证及建设效果管控

-

复旦设计联合体中标德州市恩城镇全域土地综合整治实施方案编制

-

复旦设计联合体中标杭州西动车所上盖项目咽喉区设计前期咨询服务

-

复旦设计中标上海市生态文明示范创建核查与技术服务(2025年)

-

复旦设计中标入围中国人寿财险上海市分公司环境污染责任险第三方风控机构

-

复旦设计中标重庆市“两江四岸”景观照明优化提升及灯光秀策划

上海空间规划

上海空间规划 复旦设计

复旦设计 城乡规划杂志社

城乡规划杂志社